リレー(‘ω’)

先日タイヤ交換した時のカブくんでごじゃる(^O^)

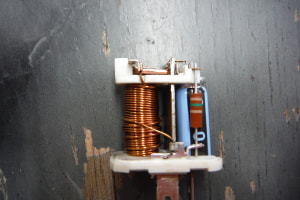

ウインカーリレー交換しましたがその中身の

紹介でごじゃるよ(^-^)

ウインカーリレーは基本電磁石でごじゃる(*´з`)

分かってる方は以下は飛ばしてね(^^♪

電磁石それが壊れたのねと思いましたよね(^_^)/

バイク屋の小生も単純にその程度にしか思わず

探究心はなかったのですが気になりました今更です(◎_◎;)

皆様ご存じの通りウインカースイッチをONしたときに

コイルに電気が流れて鉄心が電磁石となり接点同志が触れて

ウインカーは点きますが電気は流れっぱなしなので

電磁石はいつまでも電磁石なので接点は付いたままで

電気は点きっぱなしで点滅はしないのですよね(◎_◎;)

スイッチを鬼の形相でカチ!カチ!やれば点滅しますがね(‘◇’)ゞ

しかしその電磁石にするためにコイルに流している電流は

どこから⁉なんですよね~

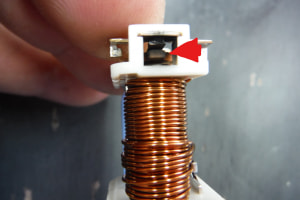

接点は赤い部分のこれがパッチン²と

付いたり離れたりしてウインカーが

ウインクするのでごじゃるよ(‘ω’)ノ

※ウインカーが点滅した時の音はこれです(^-^)

と言っても接点側ではなく電磁石側ですよ

なぜ点滅するかですよね(‘_’)

ここで水色のタンク登場‼

名前は聞いたことはあると思いますが

電気貯めるタンクでコンデンサ(‘ω’)ノ

とはいってもバッテリーではないので

耐圧に弱く電気が貯まるまでの時間を

制御する必要があるので電気を通りにくく

する為に抵抗(ウインカーリレーの画像茶色)が

設けられているのですよ(^-^)

※単純にとらえてね!調べましたがコンデンサについては

電荷・交流・直流・電動電流・変位電流・絶縁・誘電・静電etc

かかわることが多い話なのでやめときます(◎_◎;)

この子は賢くて電気を貯めてポッ!と

放出するのですよ(単純に一発屋ですね(‘_’))

放出するとコイルに電気が流れて

コイルの芯が電磁石になって接点が触れて電気が

流れてウインカーが点いて放出後電気の流れが

止まるので芯は電磁石として働かなくなって

接点が離れて電気が流れなくなりウインカー

が消灯するという事を繰り返すのでフラッシャー

するのですよ(^O^)

小生なるほどと感心(◎_◎;)

この子は小柄なんですがやれば出来る子なんですよ

中身は誘電体層というものが帯状であって

非常に薄いので大きな容量を得ることが出来る

らしいけどこの説明が電子・分子・原子などの

お話になるので理解できませんわ

とにかく出来る子なんですよ(‘ω’)ノ

※そうそうコンデンサの種類セラミック等

メッチャ多いですね知りませんでした(*_*;

こいつ帯状の通電性の良いアルミが要なんですよ

酸化被膜を形成する前にエッチング処理を施して

表面を荒して微細な凹凸を作製して表面積を稼いで

より多くの電気を蓄える(‘ω’)ノ

酸化被膜表面に隙間無く対向する電極(帯状の物)

を密着させることが困難なため電解液を含浸した紙を挟んで

隙間を埋めているらしいが表裏がツルツルしてるのと

ザラザラしてるのは触ってみると分かりますよ(‘ω’)

※3枚上の画像で紙が染みになってるのが電解液

この電解液によって更に電気を起こしやすくなるんですよ(^-^)

電解液って電池もバッテリーも電解液入ってますよね

電池は放置してると液漏れしてますよね(今回の答えかも!)

ん~~~小生の猿より劣る脳みそが終了しそうです~(*´з`)

接点の先っちょは接触瞬間にスパークして

しまうので黒くカーボンが付着して徐々に

表面が荒れてきて電気の通りが悪くなり

不規則な点滅になったり点きっぱなしもしくは

点かなかったりするので消耗品と考えるべきで

ごじゃるよ(‘◇’)ゞ

※接点磨いて試しましたが磨いた分薄くなるので

ギャップが大きくなるので電磁石の引き寄せが

出来なくてフラッシュしないですね

ギャップが生まれた分電磁の反対側のプレートに

小細工しても結果的には”カチッ²!とはいかず

カチッ!カチッ!・カチッ!・・カチッ!ーーーカ・チッ!

ご苦労様でした!と気持ちよく捨てましょう(*´з`)

でっ‼

シャン!シャン!と終ろうと思ったのですが違うな~~~

と思ってコンデンサの性質を更に調べるとありましたよ

酸化被膜を形成した側の電極を他方の電極より

低い電圧(極性を逆)にすると電気化学反応により

誘電体膜が破壊され「使用不能」になるとともに

素子が破裂・発煙する場合がある。とありました。

2枚上の帯状の画像なんですが帯は2枚あって

プラスマイナスになるのでそれが逆流すると

化学反応が起きて被膜が破壊されて使用不能になる

という事で以下小生勝手に考えましたが

完全に使用不能になったバッテリーのせいで適正な

電気が流れず帯状の電極に逆電流が起こり

コンデンサーがぶっ飛んでリレーとしての役目が出来なく

なってリレーが働かなくなる⁉

小生やっぱ理解できてないですね(-_-)/~~~ピシー!

答え見つけました

単純に電解液が無くなり電気を蓄えられなくなるが優良な答えかも

電解液が無くなる=電解液のドライアップ「専門用語」らしい!

更に発見

アルミ電解コンデンサ(今回のコンデンサです)

の10℃2倍則

電解液の消失量は温度と関係し、アレニウスの法則と

呼ばれる化学反応速度論にほぼ従うことが知られています

これは使用温度が10℃上がれば寿命は2分の1になり

10℃ 下がれば寿命は2倍になるという法則

てなことで要するに経年劣化は防げませんという事ですよ

ほっ(*´з`)

昨今AI技術とは言ってますが結果的に自然との闘いですよね

気温・湿度は厄介者です

と言う事は繰り返しになりますが小生が単純に考えてた接点の

「カーボンが原因で電気が通らなくなって」ではなく

カーボンの原因事態も元は赤文字のコンデンサーの性質上

なんですかかね~~~

単純な流れでバッテリー上がりで乗り続けると電気化学反応で

コンデンサーが逝っちゃった‼ですかね~(◎_◎;)

やっぱ経年劣化で防ぎようは無く!ってことですかね~(´・ω・)

Pu